Autorretrato atribuido a Leonardo da Vinci, circa 1512, Biblioteca Reale di Torino. Public Domain

Dice el científico José Manuel Sánchez Ron que puso una única condición cuando le encargaron comisariar la exposición Cosmos, que puede visitarse hasta el próximo 9 de septiembre en la Biblioteca Nacional de Madrid. La muestra es un recorrido de lo general a lo particular, del origen del Universo y la explosión de la vida en nuestro planeta a las fronteras de la tecnología, aunando Ciencia, Historia y Cultura. En ella se puede ver el mapa de Juan de la Cosa, el mapamundi de las Etimologías de San Isidoro, las Tablas Astronómicas dirigidas por Alfonso X el Sabio, la Biblia de Gutenberg de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla, el gran tapiz bruselense con Hércules cargando a sus hombros todo el peso de la esfera celeste, maquetas del telescopio Herschel, del cohete espacial Ariane 2… Vamos, que a la visita no le falta detalle así que no es fácil deducir qué tesoros echaba de menos el comisario.

Montaje de la exposición “Cosmos”, Biblioteca Nacional de España

La respuesta es que se sumaran a todas esas maravillas dos manuscritos conocidos como los Códices de Madrid, y su autor no podía ser otro más que el perejil de todas las salsas que mezclen ciencia, arte, una pizca de leyenda y un poco de picante: Leonardo da Vinci. Son las piezas que para Sánchez Ron marcan la diferencia y convierten la exhibición en un acontecimiento extraordinario. Además de su valor intrínseco (son más de 500 páginas de anotaciones, diseños y apuntes del genio renacentista), su peripecia hasta recalar en Madrid es una historia con inesperados giros de guión en el último minuto que merece ser contada. Incluye herencias, extravíos, trucos de magia, plagios, leones, casas encantadas y hasta reyes. Así que vamos a seguirles la pista.

A la muerte de Leonardo, los manuscritos pasaron a Francesco Melzi, su ayudante, secretario, albacea, heredero y bellissimo fanciullo molto amato del maestro. El bellísimo y amado muchacho, creció, se casó, tuvo nada menos que ocho hijos y legó los códices a uno de ellos, Orazio, para pasar -50 años después- a manos del escultor Pompeio Leoni, quien se los traería consigo cuando vino a trabajar a la corte española. Y una vez aquí, se hizo con ellos un caballero del que decían que «vive sólo en una mansión de Madrid y sus servidores son autómatas de madera». Llegados a este punto, un pequeño inciso, porque el personaje en cuestión, Juan de Espina, se merece unas líneas.

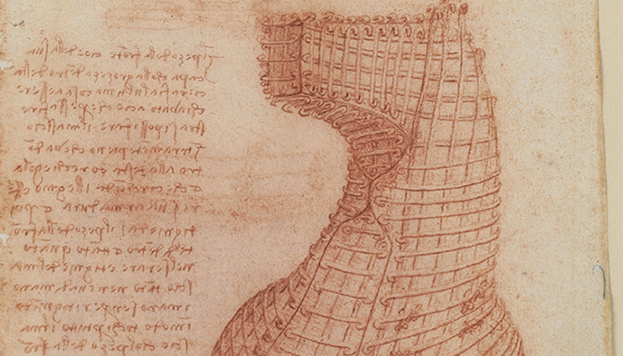

Protección metálica de la cabeza del caballo Sforza en Codex Madrid II, Leonardo da Vinci, XV-XVI. MSS/8936, BNE

Hidalgo, tirador de esgrima, contable, sacerdote, músico y rentista, Juan de Espina se ganó fama de brujo y nigromante por sus estudios de astronomía, por los artilugios de todo tipo que coleccionaba para nutrir su gabinete de maravillas y por las veladas que organizaba en su casa de la actual calle Puebla, cerquita de la Gran Vía. A ellas asistía asiduamente su amigo Francisco de Quevedo y también se dejaba caer por allí el rey Felipe IV. Así ocurrió el último domingo de febrero de 1627. Juan de Espina planeó un espectáculo en el que su salón se transformaba de repente en una espesa jungla por la que deambulaba un león mecánico de su invención, sembrando el terror y amenazando con despedazar al propio monarca. Bueno, ese era el plan, porque al final el artefacto se descompuso en varios pedazos y la fiesta acabó en bajón para el monarca, que esperaba emociones más fuertes.

Pero si los códices están hoy en Madrid y no en el Museo Británico quizás fue, precisamente, por ese fiasco y otros malentendidos. Ansioso por recuperar el favor del rey, Juan de Espina le negó los libros al mismísimo Príncipe de Gales (que bebía los vientos por llevárselos a la pérfida Albión) y se los dejó en herencia a la Corona española, siendo depositados en la biblioteca de la Torre Alta del Alcázar. Una equivocación en su signatura hizo que se les perdiera la pista a principios del siglo XIX, y tuvieron que ser los americanos, americanos de la Universidad de Massachussets para ser exactos, quienes en 1967 redescubrieran los manuscritos extraviados entre los fondos de la Biblioteca Nacional.

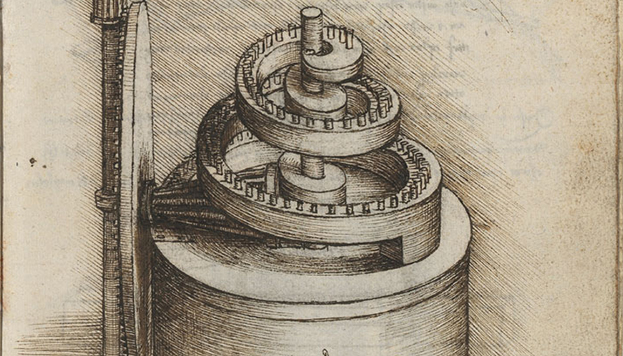

Mecanismos reguladores de velocidad de rotación de un reloj en Codex Madrid I, Leonardo da Vinci, XV-XVI. MSS/8936, BNE

Los ocho volúmenes que componen los códices están encuadernados en cuero, escritos con la característica sanguina de Leonardo y con su no menos característica manía de escribir de derecha a izquierda, en espejo. Tratan de mecánica, estática, óptica, geometría y poliorcética, que es como los iniciados llaman al arte de fortificar las posiciones militares. Por cierto, cuentan que uno de los diseños que aquí aparece como el no va más poliorcéticamente hablando es un proyecto muy, muy, pero que muy inspirado (por no decir copiado) en dos castillos anteriores: el de la Mota, en Medina del Campo, y el de Salses, levantando por Fernando el Católico en el ahora Rosellón francés. La Sociedad General de Autores de España no se fundó hasta 1899, así que nada que reprochar al italiano. Además, en cualquier caso, el delito ya habría prescrito.

En los cuadernos encontraremos muchas ideas más. Entre ellas, bocetos para el monumento ecuestre a los Sforza, apuntes para un reloj de agua y hasta un diseño de ala delta que, como luego se demostraría, resulta plenamente funcional. Vamos, que vuela. Hay algunas anotaciones que son más de andar por casa, como notas de gastos, listas de libros de su biblioteca o una relación del fondo de armario del artista, que no dejaba al azar su look. Y quizás oculta aún misterios sin resolver. Hay quien asegura que, en un puñado de páginas supuestamente arrancadas, estarían las claves para la construcción de un robot. Un caballero articulado, vestido con armadura y capaz de andar, sentarse y mover las extremidades gracias a complejos sistemas hidráulicos, cables y poleas. Al margen de las leyendas, la realidad es fascinante por sí misma, así que los Códices de Madrid (y el resto de piezas seleccionadas por Sánchez Ron) bien merecen una visita a la Biblioteca Nacional.